お知らせ

秩父ジオパークからの視察(1日目)

2014.01.24 Friday 12:00

1月19〜20日に秩父まるごとジオパーク推進協議会のみなさまが銚子ジオパークへ視察に来てくださいました。

はじめは、銚子マリーナのセンターハウスで、意見交換会が行われました。

図1 意見交換会のときのようす

今回のテーマは、「公共交通を利用したジオパークの取組について」でした。銚子ジオパークからは、学研教育出版と銚子電鉄のコラボで3月に開催される、親子で参加できる体験型教育観光イベント「ラボ・トレイン めざせ!ラボ・マスター!」とJR東日本による「旅市冬の旅」が紹介されました。 秩父ジオパークからも、取組みの紹介がありました。

秩父ジオパークからも、取組みの紹介がありました。

ひきつづき、ジオツアーに出かけました。1日目は、青少年文化会館、屏風ケ浦、地球の丸く見える丘展望館の3か所でした。

青少年文化会館では、展示を見ながら、銚子ジオパークの全体的な話や余山貝塚に関する紙芝居の説明を聞きました。

図2 余山貝塚の紙芝居による説明

図3 屏風ケ浦の地層の説明

図4 地球の丸く見える丘展望館から日入を見ています。

図5 日が沈んでから、富士山がくっきり見えました。

図6 建物の中に入って、展示室で琥珀などの説明を聞いています。

次に、屏風ケ浦へ行きました。秩父から銚子に続く地層の特徴や、火山灰などの説明を聞きました。

その後、地球の丸く見える丘展望館へ行き、水平線に沈む夕日、日が沈んでから、次第にくっきり見えてきた富士山を堪能しました。銚子に住んでいれば、見られる機会が多いのですが、秩父では両方とも見られないということなので、みなさま喜んでくださいました。

それから、建物の中に入って、展示コーナーへ行き、銚子の琥珀についての説明がありました。

夜間には、懇親会も行われました。途中、銚子と秩父それぞれが出し物を披露するなど、たいへん盛り上がりながら、交流を深めることができました。

はじめは、銚子マリーナのセンターハウスで、意見交換会が行われました。

図1 意見交換会のときのようす

今回のテーマは、「公共交通を利用したジオパークの取組について」でした。銚子ジオパークからは、学研教育出版と銚子電鉄のコラボで3月に開催される、親子で参加できる体験型教育観光イベント「ラボ・トレイン めざせ!ラボ・マスター!」とJR東日本による「旅市冬の旅」が紹介されました。

ひきつづき、ジオツアーに出かけました。1日目は、青少年文化会館、屏風ケ浦、地球の丸く見える丘展望館の3か所でした。

青少年文化会館では、展示を見ながら、銚子ジオパークの全体的な話や余山貝塚に関する紙芝居の説明を聞きました。

図2 余山貝塚の紙芝居による説明

図3 屏風ケ浦の地層の説明

図4 地球の丸く見える丘展望館から日入を見ています。

図5 日が沈んでから、富士山がくっきり見えました。

図6 建物の中に入って、展示室で琥珀などの説明を聞いています。

次に、屏風ケ浦へ行きました。秩父から銚子に続く地層の特徴や、火山灰などの説明を聞きました。

その後、地球の丸く見える丘展望館へ行き、水平線に沈む夕日、日が沈んでから、次第にくっきり見えてきた富士山を堪能しました。銚子に住んでいれば、見られる機会が多いのですが、秩父では両方とも見られないということなので、みなさま喜んでくださいました。

それから、建物の中に入って、展示コーナーへ行き、銚子の琥珀についての説明がありました。

夜間には、懇親会も行われました。途中、銚子と秩父それぞれが出し物を披露するなど、たいへん盛り上がりながら、交流を深めることができました。

カテゴリー: 事務局ブログ |

ジオパークの防災に関する講演会

2014.01.23 Thursday 13:30

講師は、千葉科学大学危機管理学部の藤本一雄准教授です。

図1講演会の様子

図2ワークショップの様子

「安きに居りて危うきを思う 思えば則ち備えあり 備えあれば患い無し」。平常時に、事前に防災対策に取り組んでおくことが有効のようです。

また、避難も受け身的ではなく主体的に避難することが重要だとの紹介もありました。

カテゴリー: 事務局ブログ |

普通救命講習会

2014.01.17 Friday 18:00

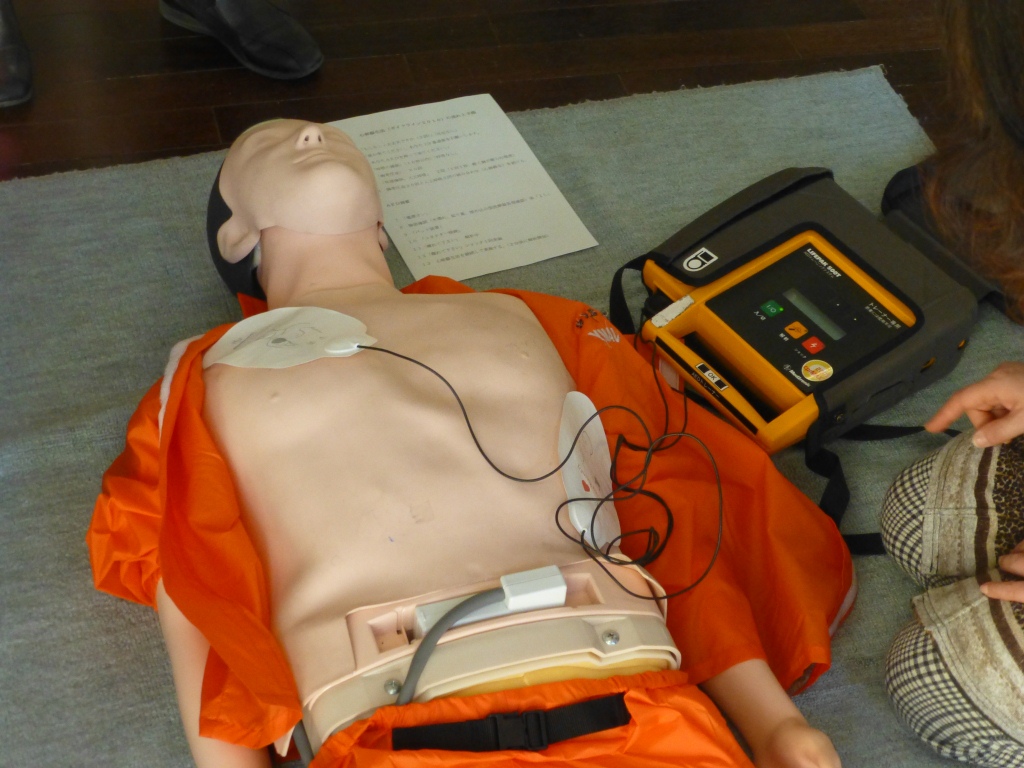

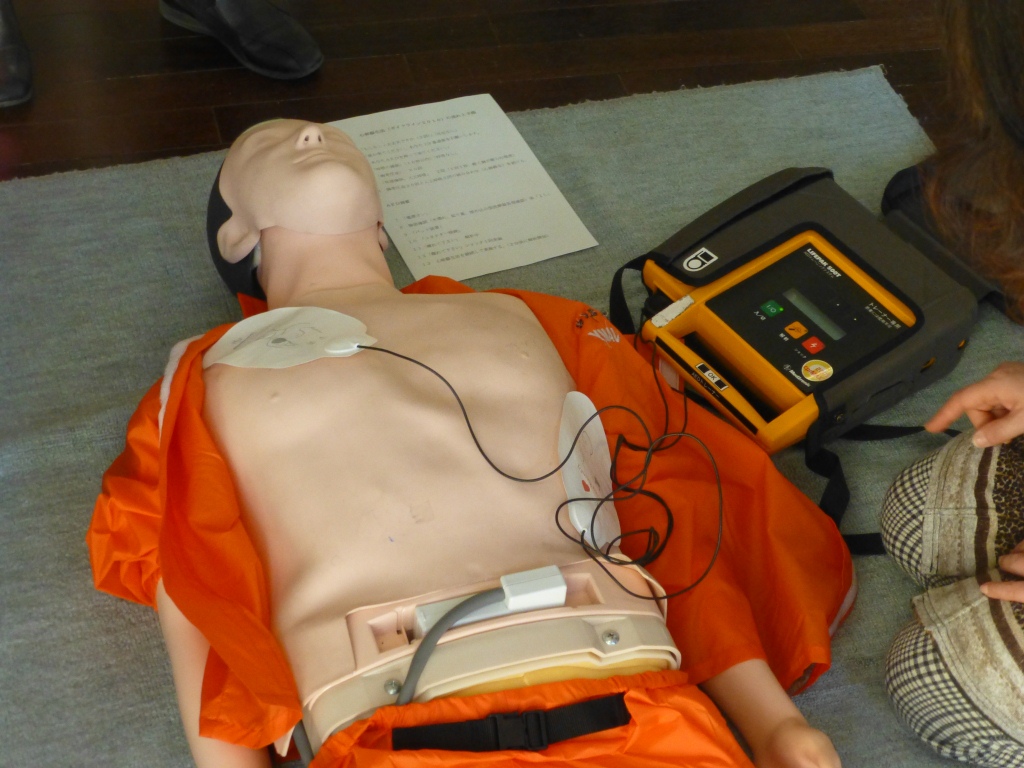

ジオガイドの危機管理対策の一環として、普通救命講習会が開催されました。

はじめに、心肺蘇生法に関して説明があり、日本で1年間に心肺停止によって救急車で運ばれた人は12万人もいるということで驚きました。一方、電話をしてから救急車が到着するまで平均8分かかるそうです。心肺停止すると時間の経過とともに生存する確率が低くなるようで、救急車が到着するまでに、一般の人が心肺蘇生を続けることが重要だとわかりました。

熱心に説明を聞くジオガイドのみなさん

心肺蘇生に取り組んでいます

今回は、心肺蘇生法とAED操作の実習が行われました。参加されたジオガイドのみなさんは、講師の方に熱心に質問をされておりました。

AED操作の実習

救命講習の重要さがよくわかりました

ガイド中に急病人は出てほしくはありませんが、万が一出た場合にでも、救命講習で習ったことを活かしていけたらと思っております。

最後になりますが、講師をしてくださった銚子市消防本部の救急救命士の方々に感謝いたします。

はじめに、心肺蘇生法に関して説明があり、日本で1年間に心肺停止によって救急車で運ばれた人は12万人もいるということで驚きました。一方、電話をしてから救急車が到着するまで平均8分かかるそうです。心肺停止すると時間の経過とともに生存する確率が低くなるようで、救急車が到着するまでに、一般の人が心肺蘇生を続けることが重要だとわかりました。

熱心に説明を聞くジオガイドのみなさん

心肺蘇生に取り組んでいます

今回は、心肺蘇生法とAED操作の実習が行われました。参加されたジオガイドのみなさんは、講師の方に熱心に質問をされておりました。

AED操作の実習

救命講習の重要さがよくわかりました

ガイド中に急病人は出てほしくはありませんが、万が一出た場合にでも、救命講習で習ったことを活かしていけたらと思っております。

最後になりますが、講師をしてくださった銚子市消防本部の救急救命士の方々に感謝いたします。

カテゴリー: 事務局ブログ |

銚子付近の地震活動はどうなったのか?

2014.01.10 Friday 18:10

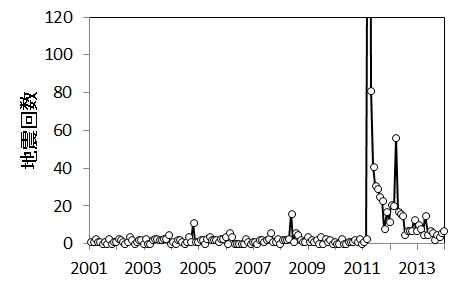

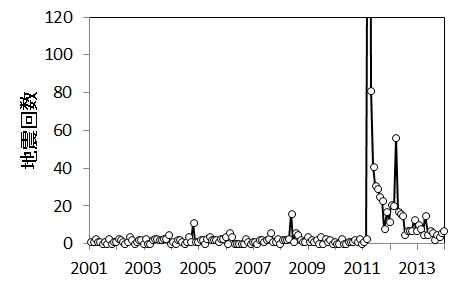

東北地方太平洋沖地震(モーメントマグニチュード(以下、Mw)9.0)の余震回数は、日本の海域で発生したM8クラスの主な地震の余震回数と比較して、非常に活発です(気象庁2012)。それだけでなく、2004 年に発生したインドネシア、スマトラ北部西方沖の地震(Mw9.1)、2010 年に発生したチリ中部沿岸の地震(Mw8.8)の余震回数と比較しても活発と言えます。余震回数は時間の経過とともに減少してきましたが、まだ東北地方太平洋沖地震前よりも多い状態が続いております。もちろん銚子も同様です(図1)。

図1.銚子市川口町における震度1以上の月平均地震回数。

2013年7月〜12月の平均地震回数は5回である。

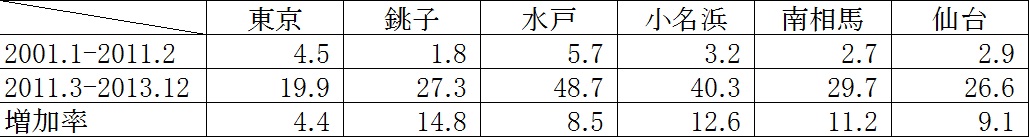

表1.東北地方太平洋沖地震前後の各地における震度1以上の月平均地震回数。解析した地点は、東京(大手町)、銚子(川口町)、水戸(金町)、小名浜、南相馬(原町区三島町)、仙台(青葉区大倉)の6か所。気象庁の「震度データベース検索」より

ところで、東北地方太平洋沖地震以降、どの地域で余震が活発となったのでしょうか?表1によれば、2001年1月から2011年2月までの月平均地震回数は、東京、水戸が他の4地点よりも多いことがわかります。一方、2011年3月から2013年12月までの月平均地震回数は、水戸と小名浜が他地点よりも多くて40回を超えております。また、地震回数の増加率(2001年1月から2011年2月までの月平均地震回数に対する、2011年3月から2013年12月までの月平均地震回数)は、銚子が顕著に高い値を示しました。

気象庁の資料(気象庁2012)にも、千葉県東方沖付近では、東北地方太平洋沖地震の発生前にはほとんど地震活動が見られなかったが、東北地方太平洋沖地震の発生後は活発な地震活動(主に正断層型)が見られることが記載されています。

東北地方太平洋沖地震以降現在に至るまで、銚子の地震回数は、水戸や小名浜よりは少ないことがわかりました。しかし、銚子の地震活動は、上記の地震回数とその増加率及び気象庁の資料から、依然として活発な状態が続いていると言えるかもしれません。

(引用文献)

気象庁, 2012, 「平成23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震」について〜約2年間の地震活動〜

図1.銚子市川口町における震度1以上の月平均地震回数。

2013年7月〜12月の平均地震回数は5回である。

表1.東北地方太平洋沖地震前後の各地における震度1以上の月平均地震回数。解析した地点は、東京(大手町)、銚子(川口町)、水戸(金町)、小名浜、南相馬(原町区三島町)、仙台(青葉区大倉)の6か所。気象庁の「震度データベース検索」より

ところで、東北地方太平洋沖地震以降、どの地域で余震が活発となったのでしょうか?表1によれば、2001年1月から2011年2月までの月平均地震回数は、東京、水戸が他の4地点よりも多いことがわかります。一方、2011年3月から2013年12月までの月平均地震回数は、水戸と小名浜が他地点よりも多くて40回を超えております。また、地震回数の増加率(2001年1月から2011年2月までの月平均地震回数に対する、2011年3月から2013年12月までの月平均地震回数)は、銚子が顕著に高い値を示しました。

気象庁の資料(気象庁2012)にも、千葉県東方沖付近では、東北地方太平洋沖地震の発生前にはほとんど地震活動が見られなかったが、東北地方太平洋沖地震の発生後は活発な地震活動(主に正断層型)が見られることが記載されています。

東北地方太平洋沖地震以降現在に至るまで、銚子の地震回数は、水戸や小名浜よりは少ないことがわかりました。しかし、銚子の地震活動は、上記の地震回数とその増加率及び気象庁の資料から、依然として活発な状態が続いていると言えるかもしれません。

(引用文献)

気象庁, 2012, 「平成23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震」について〜約2年間の地震活動〜

カテゴリー: 事務局ブログ |

サヌカイトの「石の楽器のコンサート」

2014.01.10 Friday 15:21

皆さんはたたくと素敵な音色が出る岩石「サヌカイト」をご存知ですか。

サヌカイトは四国の香川県(讃岐地方)などで見られ、その音色から「カンカン石」とも呼ばれています

実は、銚子の黒生港や宝満で見られる「古銅輝石安山岩」と成分的には同じ石です。

(残念ながら銚子の岩石はいい音色はでませんが・・)

このサヌカイトを使った石のコンサートが千葉科学大学マリーナキャンパスで開催されます。

ぜひ、この機会に石の奏でる素敵な音楽を聴いてみてはいかがでしょうか?

--------------------------------------------

【石の楽器コンサート】

◆日時

1月16日(木)18時から19時

1月17日(金)11時45分から12時15分(第1部)

12時30分から13時(第2部)

◆演奏者

臼杵美智代(くらしき作陽大学講師、日本音楽集団)

◆場所

千葉科学大学 マリーナキャンパス

危機管理学部2階 防災シミュレーションセンター

◆問合せ

千葉科学大学・危機管理学部・環境危機管理学科 教授 植木岳雪

〒288-0025 千葉県銚子市潮見町15-8 マリーナキャンパス

電話:0479-30-4647

メール:tueki@cis.ac.jp

サヌカイトは四国の香川県(讃岐地方)などで見られ、その音色から「カンカン石」とも呼ばれています

実は、銚子の黒生港や宝満で見られる「古銅輝石安山岩」と成分的には同じ石です。

(残念ながら銚子の岩石はいい音色はでませんが・・)

このサヌカイトを使った石のコンサートが千葉科学大学マリーナキャンパスで開催されます。

ぜひ、この機会に石の奏でる素敵な音楽を聴いてみてはいかがでしょうか?

--------------------------------------------

【石の楽器コンサート】

◆日時

1月16日(木)18時から19時

1月17日(金)11時45分から12時15分(第1部)

12時30分から13時(第2部)

◆演奏者

臼杵美智代(くらしき作陽大学講師、日本音楽集団)

◆場所

千葉科学大学 マリーナキャンパス

危機管理学部2階 防災シミュレーションセンター

◆問合せ

千葉科学大学・危機管理学部・環境危機管理学科 教授 植木岳雪

〒288-0025 千葉県銚子市潮見町15-8 マリーナキャンパス

電話:0479-30-4647

メール:tueki@cis.ac.jp

カテゴリー: お知らせ・イベント情報 |

カテゴリー

新着記事

アーカイブ

ブログ記事検索

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

モバイル

その他

- RSS 1.0

- 処理時間 0.050369秒