事務局ブログ

大地からの恵みを人がつなぐ

2014.06.23 Monday 12:00

銚子ジオパークのジオストーリーを整備のために、銚子で重要な水産業に関する、「大地からの恵みを人がつなぐ」企画が開催されました。これは、自分たちでジオストーリーのネタを聞き取り調査で取材し、大地と水産業を結びつけて、ジオストーリーとしてまとめていくというものです。

写真1 銚子の水産業について

1日目(6月13日)は、まず、趣旨説明と銚子の水産業に関する下勉強です(写真1)。ジオストーリーを作成する際に、大地との有機的なつながりが重要であると説明されました。また、銚子の漁業の歴史と、キンメダイ漁船と小型底曳網漁船に関する話も説明されました。

続いて、2つのグループに分かれて、銚子市漁協の協力で、キンメダイ漁船(写真2,3)と小型底曳網漁船(写真4,5)の漁師さんにお話を伺いに行きました。

写真2 キンメダイ漁船の漁師さんたち

写真3 キンメダイ漁船への取材のようす

写真4 小型底曳網漁船の操縦室

写真5 小型底曳網漁船のようす

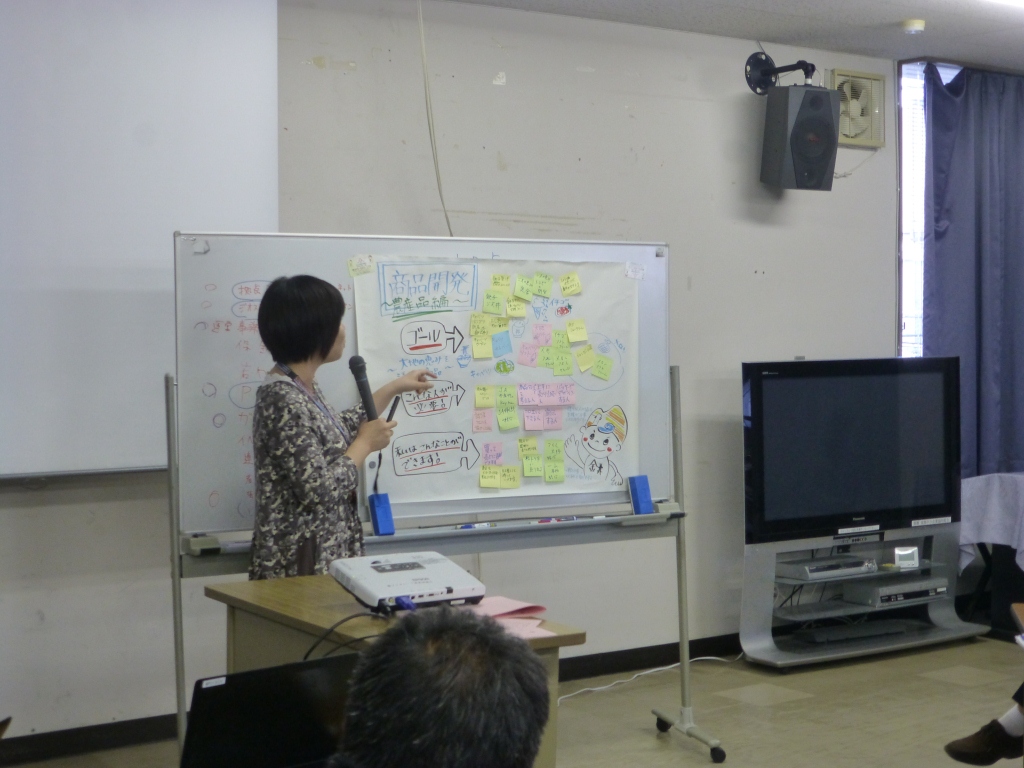

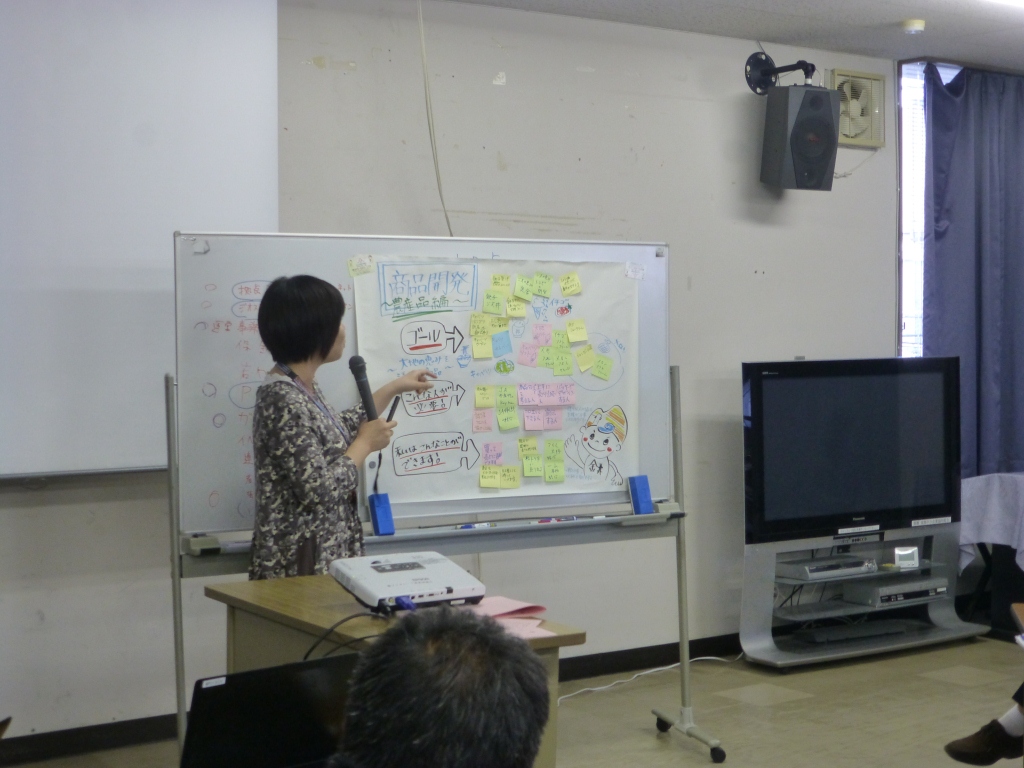

2日目(6月20日)は、各グループに分かれて、取材内容を話し合ってまとめ、グループごとに発表しました(写真6)。

写真6 グループごとの発表のようす

キンメダイ漁船では、資源保護を意識しており、日祝日を休漁としているようです。キンメダイ漁場までは、外川漁港から1時間半かかりますが、漁獲しすぎないように、制限速度を守って、漁場に向かうそうです。銚子のキンメダイは、他の地域と比較して、引き締まっていておいしいそうです。美味しい時期は、夏だそうです。

小型底曳網漁船では、主に漁獲する魚はヒラメ、カレイなどだそうです。しかし6月から9月までは、多くの魚が産卵の時期を終えて、まだ小さい魚が多いから、休漁となっています。漁船の外観は、古い感じがしますが、漁船の中に入ってみると、自動操舵の話、レーダー、魚群探知機、GPSなど技術も駆使していました。体力も使うし、経験や、知恵、自然の知識も使う総合力が必要な仕事のようでした。また、大地との関わりでは、水深や岩礁の位置が重要であることがわかりました。

また、どちらも、漁業資源を大事にしながら漁獲していることがわかりました。

直接自分たちで取材した話なので、今後ガイドを行うときにも深みのある話しができそうです。今後は、取材の結果をジオストーリーとしてまとめていく予定です。

ご協力いただきましたみなさま、どうもありがとうございました。(参加者15名)

写真1 銚子の水産業について

1日目(6月13日)は、まず、趣旨説明と銚子の水産業に関する下勉強です(写真1)。ジオストーリーを作成する際に、大地との有機的なつながりが重要であると説明されました。また、銚子の漁業の歴史と、キンメダイ漁船と小型底曳網漁船に関する話も説明されました。

続いて、2つのグループに分かれて、銚子市漁協の協力で、キンメダイ漁船(写真2,3)と小型底曳網漁船(写真4,5)の漁師さんにお話を伺いに行きました。

写真2 キンメダイ漁船の漁師さんたち

写真3 キンメダイ漁船への取材のようす

写真4 小型底曳網漁船の操縦室

写真5 小型底曳網漁船のようす

2日目(6月20日)は、各グループに分かれて、取材内容を話し合ってまとめ、グループごとに発表しました(写真6)。

写真6 グループごとの発表のようす

キンメダイ漁船では、資源保護を意識しており、日祝日を休漁としているようです。キンメダイ漁場までは、外川漁港から1時間半かかりますが、漁獲しすぎないように、制限速度を守って、漁場に向かうそうです。銚子のキンメダイは、他の地域と比較して、引き締まっていておいしいそうです。美味しい時期は、夏だそうです。

小型底曳網漁船では、主に漁獲する魚はヒラメ、カレイなどだそうです。しかし6月から9月までは、多くの魚が産卵の時期を終えて、まだ小さい魚が多いから、休漁となっています。漁船の外観は、古い感じがしますが、漁船の中に入ってみると、自動操舵の話、レーダー、魚群探知機、GPSなど技術も駆使していました。体力も使うし、経験や、知恵、自然の知識も使う総合力が必要な仕事のようでした。また、大地との関わりでは、水深や岩礁の位置が重要であることがわかりました。

また、どちらも、漁業資源を大事にしながら漁獲していることがわかりました。

直接自分たちで取材した話なので、今後ガイドを行うときにも深みのある話しができそうです。今後は、取材の結果をジオストーリーとしてまとめていく予定です。

ご協力いただきましたみなさま、どうもありがとうございました。(参加者15名)

カテゴリー: 事務局ブログ |

商品開発についての説明会

2014.06.16 Monday 08:43

銚子ジオパーク推進協議会では、ジオパーク関連商品の開発を進めています。

今年3月に商品開発作業部会を組織し、方針について協議を重ねた結果、第一弾としてお土産にも手ごろなお菓子の開発を進めていくことで決定しました。

そこで去る6月10日、銚子菓子組合の総会後にお時間をいただき、商品開発の取組について説明させていただきました。

今後は実際に製品化するお店の方に作業部会に入っていただき、商品コンセプトについて具体的な協議を行っていきたいと思っています。

今年3月に商品開発作業部会を組織し、方針について協議を重ねた結果、第一弾としてお土産にも手ごろなお菓子の開発を進めていくことで決定しました。

そこで去る6月10日、銚子菓子組合の総会後にお時間をいただき、商品開発の取組について説明させていただきました。

今後は実際に製品化するお店の方に作業部会に入っていただき、商品コンセプトについて具体的な協議を行っていきたいと思っています。

カテゴリー: 事務局ブログ |

稲田石の見学(筑波山地域ジオパーク構想)

2014.06.05 Thursday 09:00

日本ジオパークネットワーク総会の翌日に、筑波山地域ジオパーク構想のジオツアーに参加しました。行先は、つくば市北方の茨城県笠間市に位置する稲田石の採石場と石の百年館でした。このジオツアーのキーワードは花崗岩でした。

この稲田石は、笠間市稲田付近で採掘できる花崗岩で、白亜紀にマグマだまりの周囲で熱せられた岩石がゆっくりと冷却し、その後、隆起した石です。

稲田石の採石場は、かなり深く掘り下げられていました(写真1)。地上まで持ち運ぶのは大変そうです。採石場の周りでは、稲田石のオブジェがいくつも設置されていました(写真2)。

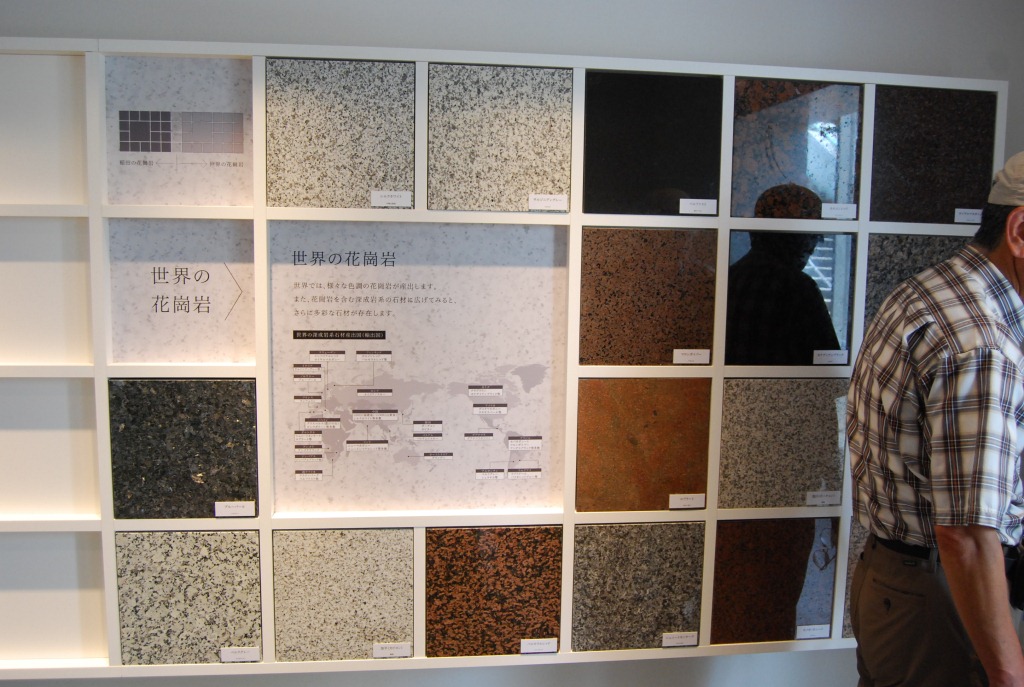

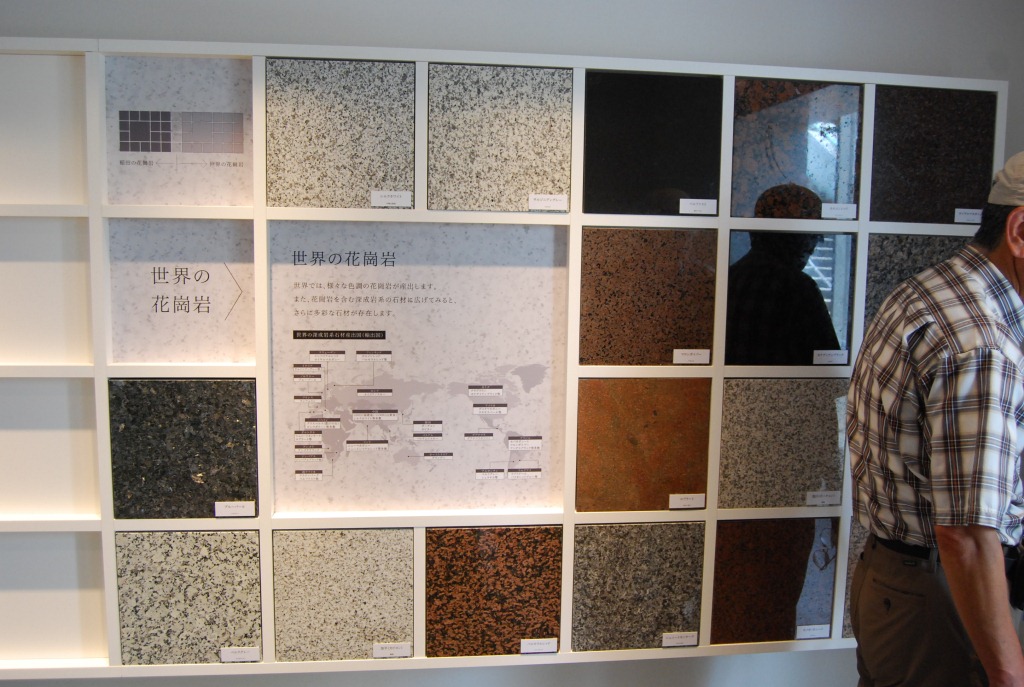

その後、JR稲田駅に併設された石の百年館へ行きました(写真3)。稲田付近で採石される石や世界の花崗岩が展示されておりました(写真4)。花崗岩にも色々なものがあることがよくわかりました。

銚子からは比較的近いので、別のジオサイトも見学してみたいと思いました。

写真1 稲田石の採石場

写真2 採石場周囲のオブジェ

写真3 石の百年館

写真4 世界の花崗岩の展示

この稲田石は、笠間市稲田付近で採掘できる花崗岩で、白亜紀にマグマだまりの周囲で熱せられた岩石がゆっくりと冷却し、その後、隆起した石です。

稲田石の採石場は、かなり深く掘り下げられていました(写真1)。地上まで持ち運ぶのは大変そうです。採石場の周りでは、稲田石のオブジェがいくつも設置されていました(写真2)。

その後、JR稲田駅に併設された石の百年館へ行きました(写真3)。稲田付近で採石される石や世界の花崗岩が展示されておりました(写真4)。花崗岩にも色々なものがあることがよくわかりました。

銚子からは比較的近いので、別のジオサイトも見学してみたいと思いました。

写真1 稲田石の採石場

写真2 採石場周囲のオブジェ

写真3 石の百年館

写真4 世界の花崗岩の展示

カテゴリー: 事務局ブログ |

ジオツアー(大地と人との関わり編)

2014.06.04 Wednesday 09:00

銚子ジオパークの学術顧問である桂氏と男鹿半島・大潟ジオパークの薄井氏とともにジオツアーに行きました。天気も良く穏やかな日和でした。今回は、大地と人との関わりをテーマとしました。

はじめに、屏風ケ浦です。屏風ケ浦には延々と続く消波ブロックが設置されております。その理由として、かつては、もっと沖の方まで大地が続いておりましたが、荒波によって大地が1年当たり約1m後退してきたからです。鎌倉時代に存在していた城(佐貫城)も、現在では海になっています。名洗でも明治に集団で陸側に引っ越したという記録があります。

次は、地球の丸く見える丘展望館です。この時期にしては珍しく、富士山や筑波山が見えました。銚子を見渡すことができ、銚子における大地と土地利用の関係がよくわかる場所です。キャベツ畑などの農地、風力発電、江戸時代の利根川舟運などとの関係がわかると興味深いです。

次は、青少年文化会館です。ここでは、ジオパークの展示物が見られます。そのうち、余山貝塚でかつて発掘された展示物を中心に見学しました。更に紙芝居による余山貝塚の話しが説明されました。縄文時代の人々が、貝輪というアクセサリーを利用していたことがよくわかります。視覚的にも、わかりやすい紙芝居です。

その後は、銚子山十では醤油と利根川舟運の話し聞き、外川ミニ資料館では、外川漁港の歴史の話しと外川のまちなみ見学を行っていただきました。この2つの店では、銚子の大地と歴史のつながりに関する話を聞くことができます。銚子が江戸時代以降にさかんになったのは、大地からの恵みを人がつないできたからだということがよくわかります。

私たちは、大地と関わりながら、日々生活していることを再認識しました。

写真1 屏風ケ浦にて

写真2 地球の丸く見える丘展望館にて

写真3 青少年文化会館での紙芝居

写真4 銚子山十でのひしおの話し

写真5 外川ミニ資料館にて

写真6 外川のまちなみの見学

はじめに、屏風ケ浦です。屏風ケ浦には延々と続く消波ブロックが設置されております。その理由として、かつては、もっと沖の方まで大地が続いておりましたが、荒波によって大地が1年当たり約1m後退してきたからです。鎌倉時代に存在していた城(佐貫城)も、現在では海になっています。名洗でも明治に集団で陸側に引っ越したという記録があります。

次は、地球の丸く見える丘展望館です。この時期にしては珍しく、富士山や筑波山が見えました。銚子を見渡すことができ、銚子における大地と土地利用の関係がよくわかる場所です。キャベツ畑などの農地、風力発電、江戸時代の利根川舟運などとの関係がわかると興味深いです。

次は、青少年文化会館です。ここでは、ジオパークの展示物が見られます。そのうち、余山貝塚でかつて発掘された展示物を中心に見学しました。更に紙芝居による余山貝塚の話しが説明されました。縄文時代の人々が、貝輪というアクセサリーを利用していたことがよくわかります。視覚的にも、わかりやすい紙芝居です。

その後は、銚子山十では醤油と利根川舟運の話し聞き、外川ミニ資料館では、外川漁港の歴史の話しと外川のまちなみ見学を行っていただきました。この2つの店では、銚子の大地と歴史のつながりに関する話を聞くことができます。銚子が江戸時代以降にさかんになったのは、大地からの恵みを人がつないできたからだということがよくわかります。

私たちは、大地と関わりながら、日々生活していることを再認識しました。

写真1 屏風ケ浦にて

写真2 地球の丸く見える丘展望館にて

写真3 青少年文化会館での紙芝居

写真4 銚子山十でのひしおの話し

写真5 外川ミニ資料館にて

写真6 外川のまちなみの見学

カテゴリー: 事務局ブログ |

銚子ジオパークの今後の課題に関する意見交換会が開催

2014.06.03 Tuesday 13:30

5月16日に開催された銚子ジオパーク推進協議会の総会後に、銚子ジオパークの今後の課題に関する意見交換会が開催されました。その第一部として、秋田県にある男鹿半島・大潟ジオパークの薄井伯征氏をお招きして、講演会が開催されました。

銚子市は、男鹿市と大潟村を合わせて考えれば、面積が約五分の一、人口が約2倍、人口密度が約10倍です。男鹿半島・大潟ジオパークの特徴は、7000万年前から現在までの日本列島形成の証拠が残っていることだそうです。でも大潟村はかつて、八郎潟を干拓してできた村であり、地上で地層が見られないという特徴も有しております。現在でも、ポンプによる排水が行われているそうです。また、地域資源を見える資源と見えない資源に分けて整理されていたことも興味を惹きました。 ジオパーク活動を行っていて、似たような悩みもあることがわかりました。

これまでに、男鹿半島・大潟ジオパークとは、あまり交流を持っていなかったので、これをきっかけにもっと交流ができたらいいなと思いました。

第二部として、第一部の講演や、2012年の認定審査結果の「宿題」等を参考にして、今後の課題に関するワークショップが開催されました。その中でも、事業・活動と運営組織・体制に絞って、グループごとに意見交換が行われました。グループごとに意見をまとめた後に、各グループの代表が内容を発表しました。

とても楽しいワークショップで、この雰囲気を継続させたいという意見も出ておりました。

写真1 講演会の様子

写真2 質疑応答の様子

写真3 ワークショップの様子

写真4 グループごとの発表の様子

銚子市は、男鹿市と大潟村を合わせて考えれば、面積が約五分の一、人口が約2倍、人口密度が約10倍です。男鹿半島・大潟ジオパークの特徴は、7000万年前から現在までの日本列島形成の証拠が残っていることだそうです。でも大潟村はかつて、八郎潟を干拓してできた村であり、地上で地層が見られないという特徴も有しております。現在でも、ポンプによる排水が行われているそうです。また、地域資源を見える資源と見えない資源に分けて整理されていたことも興味を惹きました。 ジオパーク活動を行っていて、似たような悩みもあることがわかりました。

これまでに、男鹿半島・大潟ジオパークとは、あまり交流を持っていなかったので、これをきっかけにもっと交流ができたらいいなと思いました。

第二部として、第一部の講演や、2012年の認定審査結果の「宿題」等を参考にして、今後の課題に関するワークショップが開催されました。その中でも、事業・活動と運営組織・体制に絞って、グループごとに意見交換が行われました。グループごとに意見をまとめた後に、各グループの代表が内容を発表しました。

とても楽しいワークショップで、この雰囲気を継続させたいという意見も出ておりました。

写真1 講演会の様子

写真2 質疑応答の様子

写真3 ワークショップの様子

写真4 グループごとの発表の様子

カテゴリー: 事務局ブログ |

カテゴリー

新着記事

アーカイブ

ブログ記事検索

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

モバイル

その他

- RSS 1.0

- 処理時間 0.069702秒